在2020年9月22日第七十五届联合国大会一般性辩论上,习近平主席发表的重要讲话中指出“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。中国2060年“碳中和”目标实际上已超出《巴黎协定》2℃温升控制目标下全球实现碳中和的目标要求,这一承诺表明中国将采取更为积极的减排举措,加速中国经济低碳转型。

一、什么是“碳中和”?

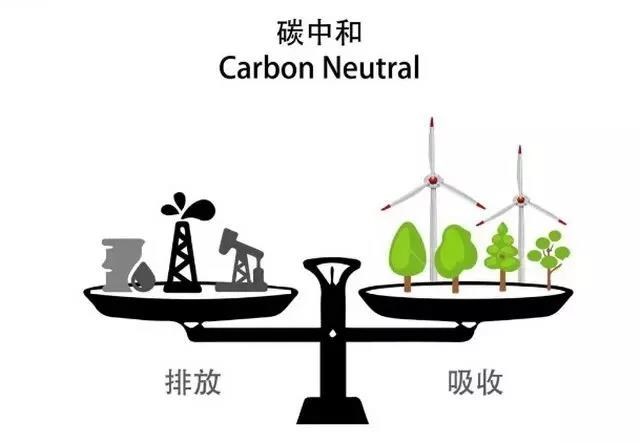

“碳中和”,即零净碳足迹、净零碳排放,是英国伦敦原Future Forests 公司在1997 年创造出来的一个新名词。提出之后,该词在西方逐渐走红,并于2006 年被《新牛津美国字典》评为年度词汇。英国标准协会( BSI) 将碳中和定义为: 一标的物相关的温室气体排放,并未造成全球排放到大气中的温室气体产生净增量。

看下面这张图,形象地表达了“碳中和”的含义就是说碳排放等于碳吸收。这个是2060年的目标。既然是目标,那就意味着现状是左边的天平低,右边高。要实现天平的平衡无非就是做好两点:一减少碳排放的重量;二是增加碳吸收的重要。

在排放端,罗振宇在跨年演讲中讲到:如果2060年中国实现“碳中和”,那么,核能的装机容量是现在的5倍,风电的装机容量是现在的12倍,而太阳能装机容量会是现在的70倍。我们现在看到的所有的燃油车,都将退出历史。那么大的汽车产业,将完全换一套产业链、换一套规则和玩法,重来一遍。”所以,未来我国大力开展能源转型和清洁能源利用。

二、林业“在”和“再”行动

地球系统科学研究表明,自然损失与气候变化之间存在紧密的联系。而由于人类不合理的土地利用导致红树林、泥炭地和热带雨林损毁,二氧化碳排放总量增加了13%,持续加剧气候变化。树木,被认为是有史以来最佳的碳捕获与碳封存载体,对减缓温室气体排放,缓解气候变化风险能够发挥重要作用。因此推动再造林的远大目标与行动显得尤为重要,科学的指导并开展大规模植树是应对全球气候变化、生物多样性和可持续发展挑战的最优方案之一。(可持续发展经济导刊)

罗振宇也讲到:“如果2060年中国实现“碳中和”,那意味着中国的森林一年生长量要达到10亿立方米,这比现在翻了一倍啊,森林覆盖率要稳定在26%以上,中国的生态环境会发生一次飞跃。”

自然资源部发布:“2020年末全国森林覆盖率达到23.04%,森林蓄积量超过175亿立方米。力争到2025年全国森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到190亿立方米,也就是在现有基础上再增加14亿立方米。”

2020年10月份,《自然》(Nature)科学期刊上,研究人员基于实地考察和卫星观测,分析出中国东北和西南两个区域的新造树林吸收二氧化碳规模被低估了。

国家林草局生态司气候处三级调研员张国斌表示,正在编制的“十四五”规划和林草应对气候变化行动计划,将会考虑林草系统在实现碳达峰和碳中和目标中的作用,“林草系统各领域将以此目标、需求和问题为导向,从发挥生态服务功能和碳汇潜力角度,全面系统地谋划和实施”。

在2020年 1 月的冬季达沃斯年会上,世界经济论坛宣布了一项雄心勃勃的新倡议——“植万亿棵树领军者”(英文缩写:1t.org),即通过连接、赋能和动员全球数百万群体,以前所未有的规模和速度采取行动,在十年内保护和恢复1万亿棵树。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正对“植万亿棵树领军者”倡议赞赏有加,他表示中方愿将大面积绿化国土的中国故事、中国方案向世界分享;同时也承诺中方将继续在环境和气候变化领域的多边体系框架内给予重要支持。

森林是陆地碳汇的主体,约存贮了地球陆地三分之二的碳。例如,美国年固碳量约为 149~330 Tg C year-1,其中森林、城市树木以及木材制品年碳储量的比例是 65~91%。人工林中的乔木、灌木、草本层以及苔藓等进行光合作用,捕捉和存贮大气中二氧化碳,植物体内的二氧化碳不会立即重新排入大气中,降低二氧化碳实际排放量或者增加环境固碳量可以减少大气中二氧化碳浓度。森林经营活动是抵消二氧化碳排放的一种独特方式森林管理固碳方法当中,造林被公认为是一种效益高、成本低、环境友好型固碳策略。科研结果已证实,结合树木的碳捕获潜力在地球上合理的土地范围内开展大规模的植树造林活动,是以最低成本实现将全球气温升幅控制在 1.5℃内的最佳途径之一。

三、林业为何要行动?

森林是陆地碳汇的主体,约存贮了地球陆地三分之二的碳。例如,美国年固碳量约为 149~330 Tg C year-1,其中森林、城市树木以及木材制品年碳储量的比例是 65~91%。人工林中的乔木、灌木、草本层以及苔藓等进行光合作用,捕捉和存贮大气中二氧化碳,植物体内的二氧化碳不会立即重新排入大气中,降低二氧化碳实际排放量或者增加环境固碳量可以减少大气中二氧化碳浓度。森林经营活动是抵消二氧化碳排放的一种独特方式森林管理固碳方法当中,造林被公认为是一种效益高、成本低、环境友好型固碳策略。科研结果已证实,结合树木的碳捕获潜力在地球上合理的土地范围内开展大规模的植树造林活动,是以最低成本实现将全球气温升幅控制在 1.5℃内的最佳途径之一。

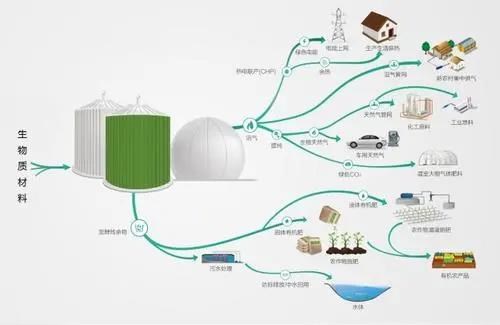

森林作为新能源,减少二氧化碳排放。为了减缓气候变化,世界各国必须在本世纪期间从本质上减排二氧化碳。人为 二氧化碳减排主要是在能源系统进行,其中化石燃料将逐渐被太阳能、风能、核能、生物质能等替代,或者提高化石燃料燃烧的效率。以固碳为主要目的造林活动可以降低大气中二氧化碳的浓度。由于造林被认为是比很多其它二氧化碳减排技术更廉价的一种固碳方式,所以制定应对气候变化决策中造林、再造林获得广泛关注。年净生长量大的森林,其固碳能力强。假设用10 亿公顷土地造林,当森林生态系统达到平衡时,每公顷森林固碳100吨,10亿公顷森林的总固碳量为1000亿吨。能源林替代传统化石燃料能减少碳排放。Hall(1991)认为能源林比以固碳为目的森林具有更大的碳减排潜力。建设人工林发展生物质能源,维持全球碳平衡,从而有利于减缓全球气候变化。生物质能源发电作为一种具有强大市场竞争潜力、环境社会友好型产业,随着发电技术的日益革新,成本逐渐降低,其将会成为一个新兴的产业。例如,如果生物质能源发电的非燃料费降低 25%,每吨二氧化碳排放征税为25美元,每吨生物质能源干重价格为30美元,它就有能力与煤电竞争市场。

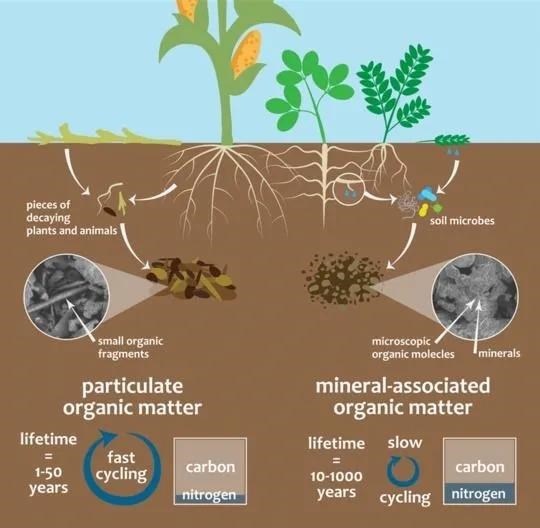

造林后土壤保碳增碳。研究表明,大约75%的陆地总碳分布在土壤中,其中森林土壤存贮了土壤总碳的40%。造林是通过人工植树、播种或人工促进天然下种方式,使至少在过去 50 年不曾有森林的土地转化为有林地的直接人为活动。将在无林地上建造新林的生产活动统称为造林,包括新造林和迹地更新。造林后形成的森林称为人工林,造林对陆地碳汇的影响,可以直接体现在生物量和土壤中的碳积累,也可以间接通过生成生物燃料来替代化石燃料的燃烧,从而实现减缓碳排放目标。造林能够快速固定和长期稳定土壤碳。(推荐人:洪岩)